在西方哲学与科学的历史长河中,泰勒斯是一个绕不开的名字。

这位公元前6世纪活跃于希腊米利都的思想家,仅凭借一句“万物的本源是水”,就被后世尊为“哲学和科学之父”。

这看似简单的断言,甚至会让现代人觉得不及初中生的认知水平,却为何能在人类思想史上留下如此深刻的印记?要解开这个谜团,我们得从“本源”二字说起。

“本源”,也可译为始基、开端或基础。

按照亚里士多德的解释,它指的是一切存在的事物由其生成,毁灭后又复归于它,尽管万物性质多变,但作为本源的实体始终如一。说白了,就是万物背后那个不变的本质。

而西方哲学、科学乃至神学,都有着共同的形而上学基因——将世界分为现象世界与本质世界。

我们能感知到的现象世界纷繁复杂、不断变化,却并非最真实的存在;最真实的是隐藏在表象之下,那个确定不变、能解释一切现象的本质。

追问万物的本源,正是这种形而上学努力的体现,而泰勒斯,就是第一个提出这种追问的人。

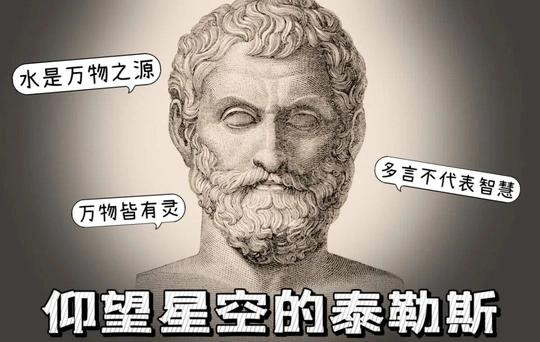

在2000多年前的古希腊,当人们仰望星空、审视自然、目睹世间万物的变幻时,泰勒斯率先思考:这一切背后是否存在一个万变不离其宗的本质?

这个问题的提出,标志着哲学的诞生。

此后,众多哲学家纷纷围绕本源问题展开探究:阿拉克西米德认为本源是“无定”,赫拉克利特说是“火”,阿拉克西米尼提出是“气”,恩佩多克勒则认为是“水火土气”,阿拉克萨哥拉主张是“种子”,德谟克利特则提出了“原子”……尽管答案各异,但他们的底层逻辑一致:用单一、简单、不变的本质性事物,去解释众多、纷繁、变动的现象性事物。

西方哲学和科学的发展,正是从对世界本源的探究起步的。

随着时间推移,本源问题的形态不断变化,从物质性的本源转向精神性的本源,到中世纪“上帝”成为本源,再到近代转向人的内在世界寻找本源……但无论如何演变,都是在不同层面追寻那个终极本质,这就是西方哲学的基因。

或许有人会疑惑,为什么泰勒斯被称作第一个哲学家?要知道,许多古老民族都有关于世界起源的神话,比如盘古开天辟地、印度教的创世神话等,这些都比泰勒斯的观点早得多。

关键就在于,泰勒斯及其后的一批哲学家被称为“自然哲学家”,他们的核心思想是“用自然本身来解释自然”。

也就是说,解释世界不必依赖神话,而是从自然界本身存在的事物,如水土火气等中寻找答案。亚里士多德曾评论,当人们不再用神话解释自然时,哲学便诞生了。

不过,这种早期的自然哲学被后世称为“朴素唯物主义”。

之所以“朴素”,是因为它将日常生活中通过经验直接观察到的具体事物当作万物的本源。

就像泰勒斯提出水是本源,很可能与他生活在多海的希腊有关——他观察到动植物依赖水生长,看到水蒸发后又化为雨水循环,由此得出结论。

但这种基于经验的观察存在局限性,往往带有想象和猜测,不同人观察到的现象不同,对本源的答案也就各执一词。

后来,哲学逐渐脱离了这条道路,不再研究经验层面的具体事物,而是追求超越经验的形而上的本质。

说到这里,可能有人会问:这些早期的哲学家是职业的吗?他们研究哲学有什么用?要回答这个问题,我们可以从泰勒斯的一个小故事说起。

据说,泰勒斯成天专注于研究天上的事物,一次走夜路时因仰望星空,不小心跌进了坑里,这一幕被一个女仆看到,女仆嘲笑他只顾着天上的东西,却忽略了脚下。这个故事反映了人们对哲学的普遍质疑:哲学太不切实际,没有用处。

但在古希腊知识分子眼中,知识和技艺是两个不同的概念。那些为了实用目的,如造船、制鞋等的技能,在他们看来只是“技艺”,而非真正的“知识”。

直到近代启蒙运动后,实用的技艺才被纳入知识的范畴,就像培根提出的“知识就是力量”,这在古希腊人看来是难以理解的。

对古希腊哲人而言,求知是人的天性,就像吃饭喝水一样,是精神生活的一部分,它本身就是目的,而非为了其他功利性的目标。

亚里士多德在《形而上学》中提到,哲学思辨的动力源于人们的“惊奇”,也就是好奇心——单纯想把事情搞明白,不搞明白就不痛快。

而且,搞哲学或科学需要“闲暇”。在古希腊的雅典城邦,由于奴隶制的存在,自由民无需从事脏活累活,有大量时间去探索哲学、科学、艺术等领域,这也造就了雅典璀璨的文化。

古希腊文中“school”(学校)一词,词源就是“闲暇”,可见闲暇对求知的重要性。

如今,有学者提出“数字化雅典”的说法,认为随着AI的发展,脏活累活可以交给AI,人类将摆脱生计的奔波,拥有更多闲暇,重新回归古希腊式的求知生活。

这种说法是否可行,还需时间检验,但它让我们看到了人们对纯粹求知生活的向往。

回到泰勒斯的“万物的本源是水”,这句看似简单的话,开启了人类对世界本质的理性探索,为西方哲学和科学奠定了基础。

理解这一点,我们才能明白它在哲学史上的重要意义,也能更深刻地体会到哲学探索的价值所在。